拒绝“躺平”:一所二本院校贫困生与他们摸爬式努力的人生

在甘肃中部的一个小山村,十来户人家环山而居,形成一个“V”字。在“V”字右边的尖上,是王梅的家,顺着这条路到“V”字的底下,是她姥姥的家。姥姥做好午饭会到路口朝着她家喊:“饭好啦!”

王梅是“95后”。分家时,爷爷给了她家一间土房、一袋麦子、一袋绿豆,锅碗瓢盆什么都没有。父亲把麦子和绿豆卖了,买回了锅碗瓢盆。2016年,村镇实施精准扶贫,王梅家的土房变成了新房。

她和弟弟妹妹都很争气,考上了二本院校,办了助学贷款。为了供三个孩子读书,父母承包了一百多亩地,靠天吃饭,收成最好的一年收入2万元,遇上病虫害,勉强收回成本。后来,父亲离开了家,到内蒙古打工。母亲也去了兰州,做卫生间保洁,每月2300元,一拿到工资,她就分头往三个孩子的卡里打钱,自己一分不留。

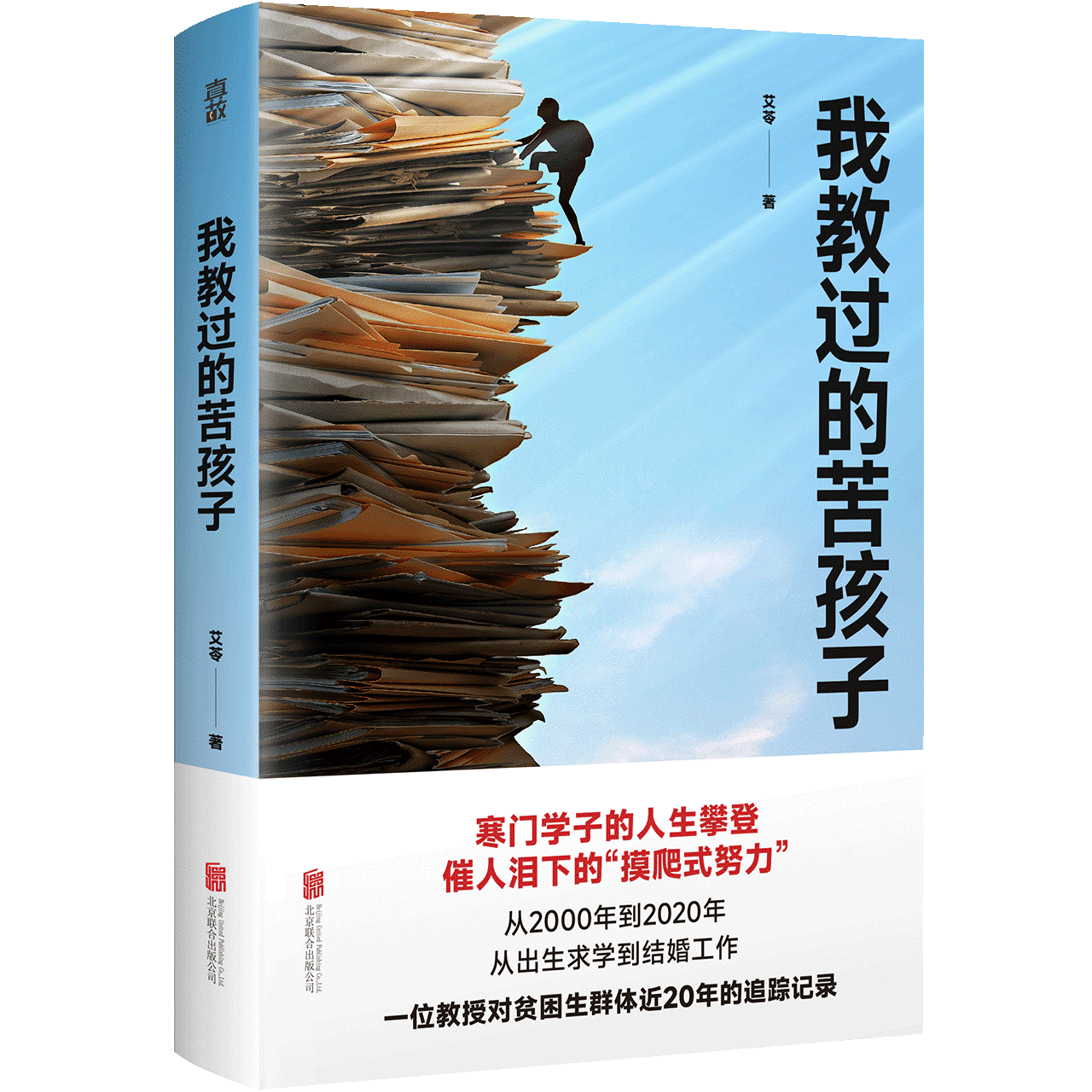

王梅是绥化学院2019届毕业生,她的故事被记录在近期出版的《我教过的苦孩子》一书里,作者是绥化学院文学与传媒学院的退休教师张爱玲(笔名:艾苓)。她采访了超过200名绥化学院师生,写下从2000届到2020届这二十一年间毕业的56个贫困生的故事。

这些贫困生主要是“80后”“90后”,他们的成长轨迹,正是农村贫困家庭大学生的缩影。“教育能给贫困家庭带来希望,改变生活、改变命运的希望。”日前,艾苓接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)专访时说道。

“我的任务是考大学”

绥化学院地处黑龙江省绥化市,于1953年建校,最初命名为绥化师范学校,1978年更名为绥化师范专科学校,2004年实现“专升本”升格为绥化学院。

艾苓是绥化师范专科学校1987届历史系毕业生,做过中学老师、公务员、记者, 2005年她回到母校教写作。从教十七年,她接触的学生超过3000人,其中至少三分之一是贫困生。

2017年起,艾苓追踪采访贫困生的人生轨迹。在她的书中,二本院校贫困生连同他们身后的家的模样变得渐渐清晰。

他们有人因为家庭条件不好,想出去打工赚钱,被村主任拦下强行“押送”去读大学。有人考上了市县里的重点高中但付不起学费,只能放弃,留在当地上学,因为学校承诺减免三年学费。他们把学习当作唯一的出路,也是唯一能帮自己找回自尊心的出路。

绥化学院汉语言文学专业2006届专科毕业生戴军是“80后”,他家有三个兄弟,父亲是铁路职工,因为肝病病退,母亲是家里的顶梁柱,哥哥成家独立。自从母亲病倒以后,弟弟和父亲把家里地里的活接了过来。

“我的任务是考大学。”2001年,戴军第一次参加高考,但成绩不理想,复读第三年,他考上了绥化学院。不料,父母因病相继去世。靠着勤工俭学、做家教、给学生卖生活用品、推销外语资料等积攒下来的钱,他完成了大学学业。

石景是“95后”。在他的记忆里,奶奶去世前经常挂在嘴边的话是“买不起”。湖北的夏天天气炎热,他想吃雪糕,奶奶会说,“买不起。”但他生病要打针吃药,上学要交各种费用,奶奶却从来不说这三个字。

读大学是他第一次出远门,父亲陪他去报到,只买到了一张硬座的票。那趟火车全程34小时53分钟,他跟父亲轮流坐。到了绥化以后,父亲看他进了校门,转身回车站赶车,接着一路再坐硬座回去。

这些便是艾苓接触到的“苦孩子”。上个世纪80年代她读书那会,学校里还没有“贫困生”这个概念,“因为大家都不太容易,只是有的人更不容易”。艾苓的丈夫也是绥化学院的毕业生,两人是大学同学,而她丈夫则属于“更不容易”那一类学生。

返校执教后,艾苓在2016年出版了一本书《咱们学生》,讲述学生们的成长故事。丈夫知道后,提议她关注贫困生这个群体。于是,她决定追踪贫困生的成长,为他们著书,“二本院校贫困生不是自带光环的精英,唯有集体发声,才能够被听见、被看见”。

艾苓写《我教过的苦孩子》后记时,绥化的春天刚刚开始。在她眼里,这些寒门学子就像残雪下的春草,他们都在拼命地站起来,从未缺席过春天。

阻断贫困代际传递

上大学,是很多农村家庭孩子想方设法牢牢抓住的机会。比父辈幸运的是,“80后”“90后”迎来了高校扩招,高等教育不再是少数人才拥有的“奢侈品”。

“如果没有高校扩招政策,我的学生当中有些人是无缘读大学的。”艾苓分析道,高校扩招1999年启动,毛入学率从扩招前的9.8%一路走高,2002年达到15%,2019年达到51.6%,高等教育完成从精英化到大众化、再到普及化的三级跳。

“80后”的刘娟在2000年考进了绥化师范专科学校,每年学费7000元。面对高昂的学费,贫寒的家庭无力支持。她向所在地区的行署专员写信讲述自己的遭遇,获得了一万元的资助。大学时,她一边打工一边读书,获得了首届国家奖学金。学校免除了她一年学费,余下的学费用奖学金和专员特批的这笔钱缴齐。

父亲坚持让她学习书法,改变了她的一生。毕业后,刘娟到学校教书法和语文。为了看看更大的世界,她去了智利传播中国文化。回顾前半生,她说,“爸爸用他残缺的手,拼尽全力,把我托举到他看不见的高度。”

高校扩招意味着走出贫困代际传递漩涡的可能性增大。艾苓观察到,以往,和很多发展中国家一样,教育作为贫困家庭的“投资”,很难机会均等。一些多子女家庭,只有男孩和最聪明的女孩才被家长选择上高中和大学。在国家脱贫攻坚的大背景下,这种状况已经得到改善,上学机会不再被家长选择,而是被中高考选择。

有人是家族里的第一位大学生,有人甚至是村里的第一位大学生。不少农村家庭为了把孩子托举到更高的高度,花了一辈子的力气和心血。

家住甘肃东南部一个小山村的林博是“90后”,4岁开始跟着爷爷放牛,7岁以后自己放牛。村子地处黄土高原,附近山大沟深,就算最近的学校都离他家有六七里。林博9岁才上学,平常放假也会去放牛。

他家有二十多亩地,能种粮食和经济作物,但守着家里的这些地,能解决吃的,却解决不了用的。后来父亲去了内蒙古打工,母亲留在家里。第一年高考,林博的分数距离二本线差距17分。他想读三本,父亲不同意。复读一年,他考到了绥化学院。然而,噩耗传来,父亲在车祸中去世,没能坐火车送他去大学。

“考入绥化学院这类地方高校,他们已经拼尽全力。”艾苓希望社会能理解和尊重贫困生,为他们提供必要的经济援助、心理援助和就业指导,让他们更有勇气和信心完成从学校到社会的过渡。

她认为,教育产业化为更多孩子提供上大学机会的同时,也让基础教育阶层化,对贫困生影响巨大。高等教育的学生分层,是基础教育学生分层的累积和延续。这些年来,国家也在不断改善教育资源的差距,比如实施教师轮岗制度、实行“双减”、建立贫困生资助体系、完善贫困生认定工作等。

“摸爬式努力”

“高等教育到底在多大程度上改变了贫困生的命运?”这是艾苓试图在书中回答的问题之一。

2007年腊月二十六,戴军从绥化学院毕业后南下来到广州。他感慨,广东、山东、黑龙江的冬天是三个截然不同的世界:黑龙江冰天雪地;山东少雪;广东的冬天绿意盎然,生机勃勃。

“有人说,广州到处都是钱,就看你怎么‘捡’。”那个春节,他每天都在琢磨到哪里“捡钱”。戴军是幸运的,搭上了中国经济发展的快车。在广州经商打拼数年,他的生活一天天好转,结婚买了房子、车子,还回老家修缮了老房子。他说,广州这座城市不仅有热度,还有激情,有一种永不服输的精神,身在其中只能不停地奋斗。

教育让他们走向更远的远方,也更敢想。艾苓发现,早年去大城市找工作的高成本让很多贫困生望而却步,老家附近的稳定工作是首选。进入互联网全媒体时代后,工作机会增多,他们的视野和格局逐渐打开,自主创业、自由职业已经被“90后”接受。

让艾苓印象深刻的是,2017年,一位“90后”的“学霸”在毕业前畅想未来,“老师,我毕业以后一定要去北京发展,我未来的家要有一个专门的房间用作工作室。”

艾苓脱口而出,“那你好好奋斗,准备好首付。”男生蒙了,反问,“老师,什么是首付?”看着男生纯澈的眼神,艾苓小心翼翼保护好这份纯真,“你现在不用知道,将来会知道的。”

今年春节再见到他,一个人的故事,变成两个人的了。他跟绥化学院另一位女同学结了婚,毕业几年间他们去了北京发展,小有积蓄后,分别在各自的老家买了一套房子。他说,“老师,我终于知道什么叫做‘首付’了。”

即使“北漂”,他们也能在生活里找到“仪式感”。在艾苓的眼里,他当年的那份纯真依然还在,他们在别人看起来“寒酸”的生活里,仍然保有对生活的热情和热爱。如今,夫妻俩已回到呼和浩特创业。“他们的生活跟钱有关系吗?有。但当两个人的温饱问题解决以后,他们要是想幸福的话,谁都拦不住的。”

也有人学会跟自己和解。上大学时,王梅整天想,以后一定要出人头地,当职业白领,月入过万,就像励志故事中的主角那样。可真到工作的时候她才发现,客观条件决定了自己的平凡。平凡的学历,没有可加持的技能,做着重复简单的事情却经常会犯简单的错……

她的工资很低,只够自己用。助学贷款还是靠着母亲打工攒的钱断断续续还的,自己没能帮过家里。“混得好,对父母好一点,多照顾一点;混得不好,不给父母添堵,不给父母增加负担。”她接受了自己的平凡。

每年临近毕业时,艾苓会在课堂上对学生们说,“大学毕业,无论怎样,都要找一份工作,不要指望别人养你,贫困生更是一群无法‘躺平’的人。”

迈入社会,一位“90后”毕业生于翔形容自己就像一只“斗志昂扬的刺猬”,时刻要求自己做得比别人好。他没有安全感,不敢松懈,努力让自己不可替代。他的“富二代”同学可能不需要担心父母的身体,不需要担心住房,更不用担心下一代的教育经费。而这些问题,他都必须面对。

“改变阶层,因教育而在阶层间纵向移动,是需要几代人完成的事。一代人能在本阶层做到上层就不错了。”于翔安慰自己。

这些孩子的人生轨迹被艾苓概括为“摸爬式努力”——他们背负着全家人的希望,背负着改变贫穷的义务和宿命。大学毕业,并没有让他们鲤跃龙门,立马完成阶层跃迁。没有人脉资源,没有名校光环,银行卡里余额不多。他们只能在一路泥泞中摸爬滚打,一点一滴地积累、攀爬,没有奇迹。几年或十几年后,他们终于带着一身泥浆爬出来,过上有别于父辈的更高质量的生活,反哺家庭,甚至反哺社会。

“他们当中没有世俗意义上的‘成功人士’,但每个人都很了不起。”艾苓说道。回到教育能否改变命运的命题,她觉得,绥化学院的寒门学子已经给出了答案——教育一直是改变个人命运、家庭命运甚至民族命运的最好“投资”。

(注:文中王梅、戴军、石景、刘娟、林博、于翔均为化名。)